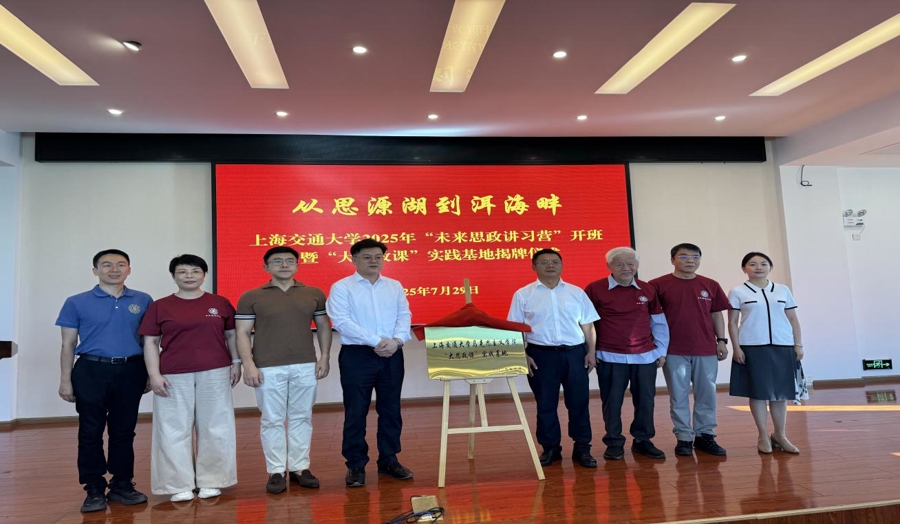

这个暑假,上海交通大学马克思主义学院教师和上海市闵行区中小学思政课教师、上海中侨职业技术大学马克思主义学院教师60余人赴云南省大理州洱源县开展第四届“未来思政讲习营”活动。这项活动贯通“专题辅导-实践考察-研讨交流”教学链条,探索新时代“大思政课”建设的效能提升新范式。

行走的大思政课

行走的大思政课

“未来思政讲习营”致力于思政课教学改革上的一些超前探索和思考。为深入理解习近平生态文明思想在洱海的实践,本次“未来思政讲习营”探索“理论大课堂+实践小课堂”新实践,形成了让“故事里的人讲故事”“参与故事的人谈故事”“讲故事的人论故事”的三位一体新范式。

请“故事里的人讲故事”。在大理洱海,流传着一个“老人与海”的故事:一位老教授十数年如一日扎根银苍玉洱畔,科学治湖守护洱海绿水青山,兑现了“十余年洗一湖”的诺言。他就是国家水体污染控制与治理科技重大专项洱海项目负责人、上海交通大学环境科学与工程学院讲席教授、博士生导师——孔海南。活动特邀孔海南教授亲临现场,讲授守护洱海水清月明的治水实践,在长达近三个小时的报告中,孔海南教授回顾了自己求学、工作、治理洱海的经历,其坚韧不拔、求真务实的学习态度和严谨细致、踏实认真的科学精神,令现场的教师多次为之动容。

请“参与故事的人谈故事”。活动特邀洱源县洱海流域管理局党组书记、局长柯灿东,洱源县农业农村局农村局党委书记、局长杨琴刚进行专题讲座,通过大量案例、数据介绍了洱海源头保护治理工作。现场思政课教师真实地感受到了治理洱海如“滚石上山”,经历了“壮士割腕”抢救洱海——艰苦卓绝 治理洱海——科技赋能 还原洱海的三大攻坚,形成了“政府主导,依法治湖,科技支撑,企业创新,全民参与”洱海治理新模式,真实再现了“绿水青山”与“金山银山”的转化。

实践出真知

实践出真知

在分组讨论环节中,围绕如何将“绿水青山转化为金山银山”的路径、措施展开研讨,不同学段的教师以“孔海南教授治理洱海”的案例作为切入,围绕各学段的学生特点、教材内容、教学方法进行经验交流,在思维的碰撞中丰富了与会教师对新时代思政教育的理解,拓展和深化了“大思政课”的实践意义。突破了“小学阶段讲故事、中学阶段讲道理、大学阶段讲理论”的传统框架,而是立足于学生的学段特征、身心发展规律等实际情况,遵循学生成长的内在逻辑,精心安排思政课的教学内容,并针对性地设计教学方法,探索大中小学思政课教师同研同训有效路径。

思政教师们踏入了科技守护绿水青山的第一现场。在高原湖泊生态治理的科考船上,精密仪器实时解析着洱海的“生命体征”;在湖滨带生态修复示范工程现场,教师们亲眼见证了生态浮岛、人工湿地如同“生态肾脏”,如何过滤净化水体,让曾经面临富营养化威胁的湖泊重现清澈生机。思政教师们成为“实习科考队员”,在研究人员指导下,亲手操作专业仪器采集不同深度的水样,观察浮游生物,学习解读实时监测数据。科技赋能生态保护的宏大叙事,在教师们手中变得真实可感,构成了一堂无声却极其深刻的现场教学课——科学探索的严谨执着与守护山河的使命担当。

恒正网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。